近年、日本の労働市場は人材不足により、外国人労働者の受け入れが重要になっています。しかし、日本人採用に比べて手続きが煩雑です。

本記事では、本記事では、外国人労働者を受け入れる際の事前準備や手順、制度内容や採用方法について解説します。

なお、YouTube動画では有効な外国人採用の手法を紹介しています。ぜひ、あわせてご覧ください。

受け入れ制度の拡大で外国人労働者が増加

日本における外国人労働者の受け入れは、近年増加傾向です。

厚生労働省によると、2024年10月末時点の外国人労働者数は、約230万人を超えています。前年(約205万人)より同期比で約12.4%増加しています。

在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が595,904 人ともっとも大きく、前年比24.2%増加です。2019年4月に発行された在留資格、「特定技能」の在留資格が増加要因と考えられます。

特定技能とは、一定の専門性・技能をもつ外国人による人材確保を目的とした在留資格です。介護・建設・造船などが該当します。

制度を活用するためには、在留資格の種類や受け入れの手順を把握したうえで、採用活動を進めることが望ましいです。

参考:厚生労働省|「外国雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)

外国人労働者の受け入れ前に準備すること

外国人労働者を受け入れる際は、事前準備が必要です。具体的には以下のとおりです。

- サポート体制の構築

- 教育環境の整備

- 既存スタッフへの理解の促進

- 就業規則の整備

- 相談窓口の設置

サポート体制の構築

外国人を受け入れる際は、受け入れ開始前に、社内でサポート体制の構築をおこないましょう。たとえば、就業規則の外国語版を作成するなど、多言語対応の準備です。

また、面談時のフォローアップや生活面をサポートできるような、社内窓口を設置してもよいでしょう。

サポート体制を構築し、外国人が働きやすい環境にできれば、企業全体の生産性向上や多様性にもつながります。

教育環境の整備

教育環境を整備することで、長期就業やモチベーションアップにつながります。

効果的な取り組みのひとつに、日本語教育の機会を充実させることがあげられます。コミュニケーション能力が高められる環境を目指しましょう。

業務マニュアル・指示書の多言語化など、外国人向けに作成をすることで、業務の理解促進やミスも防止できます。

既存スタッフへの理解の促進

外国人労働者の受け入れ時は、既存スタッフへの理解促進が欠かせません。

たとえば、異文化理解を深めるための社内研修を実施してもよいでしょう。外国人労働者の文化的背景や価値観を理解できるようにし、コミュニケーションの活性化を図ります。

また、メンタリング制度の導入も効果的です。経験豊富な社員がサポートすることで、相互理解と信頼関係を構築できます。

既存スタッフが多様な価値観を尊重できれば、活気あふれる職場環境になるでしょう。

就業規則の整備

労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用する事業は、就業規則の作成と届出が義務付けられています。

外国人労働者を雇用する場合は、上記にくわえて、母国語で就業規則や労働契約書を用意するとよいでしょう。

ただし、外国人労働者のみを対象とした就業規則の変更は認められていません。作成する際は、内容や形式に注意しましょう。

相談窓口の設置

言語や文化の違いによって、モチベーションの低下や早期離職につながる可能性があります。トラブルを回避するためにも、相談窓口の設置が有効的です。

疑問や悩みを解決する場があることで、職場への満足度や定着率の向上も期待できます。専門担当者の配置や社外支援機関と連携してもよいでしょう。

外国人労働者の受け入れ方法・手順

外国人労働者の受け入れ方法について解説します。具体的な手順は以下のとおりです。

- 業務内容と在留資格を決める

- 募集をする

- 選考を進める

- 内定および採用準備

- 就労ビザの申請

- 雇用開始

外国人を雇用する際の注意点については「外国人を雇用する際の注意点は?準備することや採用時のポイントも解説」の記事でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

1. 業務内容と在留資格を決める

まずは、採用予定者の業務と在留資格を明確にしましょう。内容を合致させる必要があるためです。

たとえば、専門的な知識を要する業務に、「技術・人文知識・国際業務」ビザが該当します。資格外の業務に従事させた場合は、不法就労になる可能性があります。注意しましょう。

また、業務内容が曖昧なままでは、採用したい人材像にもブレが生じます。業務と資格を明確にし、ミスマッチを防ぎましょう。

また、レジ打ち・ライン作業などの単純労働は、就労ビザを発給されない場合があります。事前に確認しましょう。

2. 募集をする

求人募集の方法は、人材紹介エージェントかリファラル採用が一般的です。自社HPやSNSから募集する方法もあります。

どの方法を活用する場合も、募集時には業務内容・求めるスキル・在留資格の要件を明確に伝えることが重要です。

また、現在の日本では、「同一労働・同一賃金」が義務付けられています。企業内における待遇差の解消を目指す法律で、外国人も対象です。募集前に確認しておきましょう。

3. 選考を進める

書類選考や面接を通じて、応募者の学歴・職歴・スキル・語学力・対話能力をチェックします。すでに日本で働いている外国人の場合は、在留資格の種類やビザの要件も確認しておくと安心です。

海外在住の場合は、採用後スムーズに渡航できるようにサポートもしましょう。

4. 内定および採用準備

内定後は労働条件を明示し、労働契約を締結します。外国人労働者が契約内容を理解しやすいように、英語または母国語に翻訳したものを用意することで、齟齬を防止できます。

海外在住の外国人を雇用する場合は、日本での住居の手配や生活サポート体制の整備も重要です。住居探し・銀行口座開設の手続きなどのサポートをおこなうとよいでしょう。

並行して、ビザ申請の必要書類を準備します。スケジュールをしっかり把握し、円滑に採用を進めましょう。

5. 就労ビザの申請

外国人労働者が合法的に働くためには、適切なビザ取得が不可欠です。

海外在住者の場合は、内定後に「在留資格認定証明書」を管轄の地方出入国在留管理官署へ申請します。承認後、現地の日本大使館で本人によるビザ発給をおこないます。

国内在住者は、場合によって在留資格の変更手続きが必要です。ビザ申請時には、以下の書類が必要になります。

- パスポート(在留資格証明書)

- 在留カード(外国人登録証明書)

- 申請書

- 写真(縦4cm×横3cm)

- 住民税の課税証明書(1年間の総所得が記載されたもの)

- 住民税の納税証明書(1年間の納税状況が記載されたもの)

あわせて、在留資格ごとに追加書類が必要です。書類審査には、1〜3ヶ月程度かかります。余裕をもって準備しましょう。

6. 雇用開始

ビザが発給され、外国人労働者が日本に入国したら、正式に雇用を開始します。

ハローワークへの「外国人雇用状況届出書」の提出や、健康保険・厚生年金の加入手続きは、企業側でおこなう必要があります。

また、認識の齟齬がないように、オリエンテーションの実施などで業務内容・就業規則・安全管理について説明する機会を設けましょう。

外国人労働者が安心して働ける環境にすることが、受け入れを成功させるポイントです。

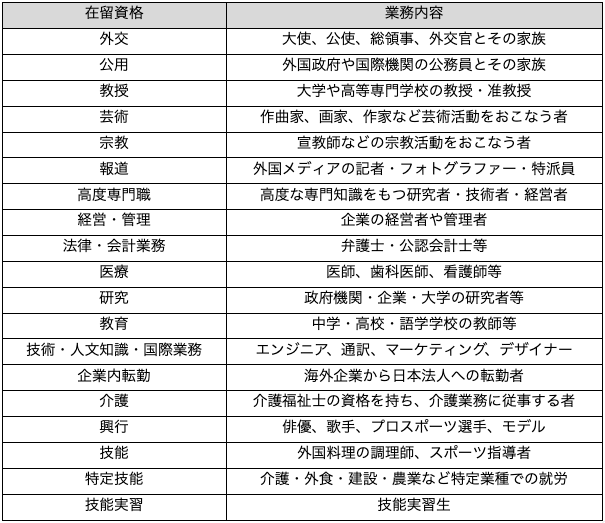

外国人労働者の受け入れ制度|在留資格の分類

外国人労働者は、在留資格によって就ける業種や期間が異なります。受け入れの際は、在留資格の種類と就労の取り扱いを理解しましょう。在留資格の分類は、以下のとおりです。

- 専門的・技術的分野の在留資格

- 身分・地位に基づく在留資格

- 許可された資格外活動

- 特定活動

専門的・技術的分野の在留資格

在留資格は29種類あり、日本で就労が許可される在留資格(就労資格)は、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの全19種です。

これらの資格は、特定の専門知識や技能をもつ外国人のみが業務に従事することができます。

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の技術であればエンジニア・機械設計、人文知識は営業・経理・マーケティング・コンサルティング、国際業務は翻訳・通訳・海外取引担当などが該当します。

参考:厚生労働省|外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。

なお、特定技能制度については「在留資格「特定技能」とは?技能実習との違いも含めてわかりやすく解説!」の記事でも解説していますので、あわせてご覧ください!

身分・地位に基づく在留資格

地位や身分に基づく在留資格は、永住者・日本人の配偶者等・定住者・永住者の配偶者が該当します。

資格を有していれば、日本での就労に制限がありません。日本人と同様に、職種・業種を問わず就労できます。

許可された資格外活動

留学・家族滞在・短期滞在(観光や会議参加など)の場合は、原則就労を認められていません。

ただし、資格外活動許可を取得することで就労可能です。1週間あたり28時間まで、学則による長期休暇期間は、1日8時間まで拡大されます。

また、学費を補うためにアルバイトをする留学生は、一般的な資格外活動の許可とは扱いが異なります。そのため、包括的に資格外活動の許可を受けることが可能です。

特定活動

「特定活動」は、法務大臣が指定する活動をおこなう場合に、付与される在留資格です。指定活動の内容により、就労の可否が異なります。

代表的なものは、ワーキングホリデーです。ワーキングホリデー制度に基づく滞在者は、特定活動の在留資格を取得していれば、就労が許可されます。

外国人労働者の採用方法

外国人採用の代表的な方法を紹介します。具体的には以下のとおりです。

- 人材紹介エージェントの活用

- リファラル(紹介)採用

- SNSやHPによる募集

人材紹介エージェントの活用

ひとつ目は、外国人専門の人材紹介エージェントを利用する方法です。エージェントは求職者のスキルや経験を把握しているため、企業のニーズにあう人材を紹介できます。

紹介会社によっては、ビザ取得や在留資格に関するサポートがもらえます。外国人採用に関する知識がない場合でも安心でしょう。

ただし、人材紹介エージェントの利用にはコストがかかります。日本人を採用するよりも割高になることも考慮したうえで、検討を進めましょう。

リファラル(紹介)採用

リファラル採用(紹介採用)とは、既存の社員の紹介を通じて採用することです。近年、信頼できる人材を確保する手法として注目されています。

社員が自ら候補者を推薦するため、企業文化や業務内容への適応が期待できます。採用コストの削減や、離職率の低下にもつながるでしょう。

SNSやHPによる募集

自社のホームページやSNSを活用し、求人情報を発信することで広範なアプローチができます。SNSは拡散力が強く、短期間で多くの情報を届けることが可能です。

企業の魅力や文化をダイレクトに発信できれば、共感を抱いた人材から効率よく募集できるでしょう。

ただし、情報発信の頻度や内容の質が応募数に影響します。そのため、戦略的かつ長期的な運用が求められます。場合によっては、日本語以外の発信も必要になるでしょう。

SNSを活用し、人材採用に成功されている企業様もいらっしゃいます。「【建設業界の人手不足】現状打破にはSNSを活用した人材採用戦略がカギ?!|株式会社井上技研 井上様」の記事では、建設業界におけるSNS活用と採用手法について解説されておりますので、ぜひご覧ください。

SNSの運用については、以下の記事でも詳しく解説されていますので、ぜひ併せてご覧ください。

▶︎ 海外マーケティングに使えるSNSはどれ?おすすめのSNSを徹底調査!|Epace

制度内容や手順をふまえて受け入れ体制を構築しよう

外国人労働者の受け入れは、在留資格の確認・採用プロセスの整備・職場環境の構築など、準備が多岐にわたります。

就業規則や教育環境を整えることで、外国人労働者の定着率向上にもつながります。外国人採用のノウハウがない場合は、人材紹介エージェントやSNSで募集活動をおこなってもよいでしょう。

.jpeg)