飲食店の深刻な人手不足に悩んでいませんか?2019年に創設された特定技能「外食業」制度により、外国人を正社員として雇用できるようになりました。本記事では、特定技能外国人の業務範囲から雇用手続きの6ステップ、法的注意点、実際の成功事例まで、飲食店経営者が知るべき情報を徹底解説します。

従来は留学生アルバイト(週28時間制限)しか選択肢がなかった飲食店も、特定技能制度を活用することでフルタイムでの安定雇用が可能になります。すでに留学生を雇用されている飲食店様は、特定技能への移行も視野に入れてご検討ください。

特定技能「外食業」とは?飲食店が知るべき基礎知識

まず、そもそも「特定技能」について、概要を整理していきましょう。

外食業界における人手不足の現状と特定技能創設の背景

外食業界の人手不足状況は、近年の技術革新により改善傾向にありますが、依然として課題が残っています。

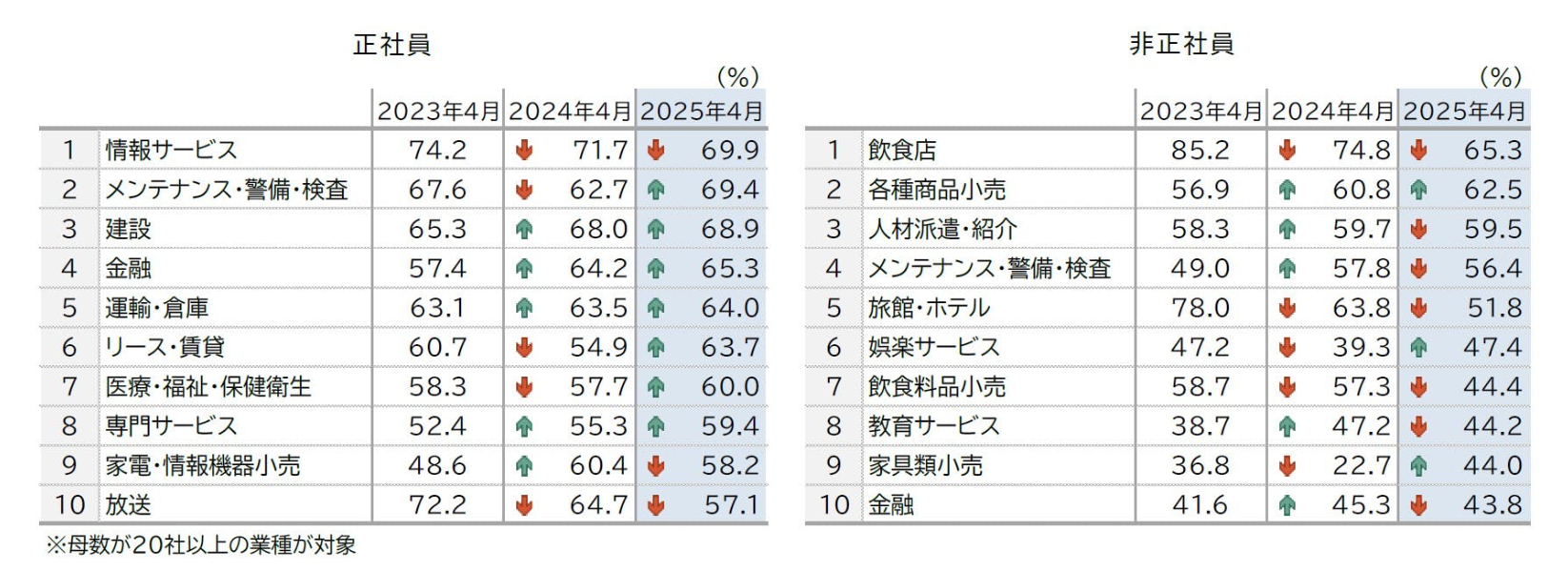

2025年4月の帝国データバンクの調査によると、飲食店における人手不足の状況は、DXやスポットワークの浸透により落ち着き始めていることが明らかになりました。しかし、非正社員の領域での人手不足感は依然として高い状況が続いており、外食業界にとって人材確保は引き続き重要な課題となっています。

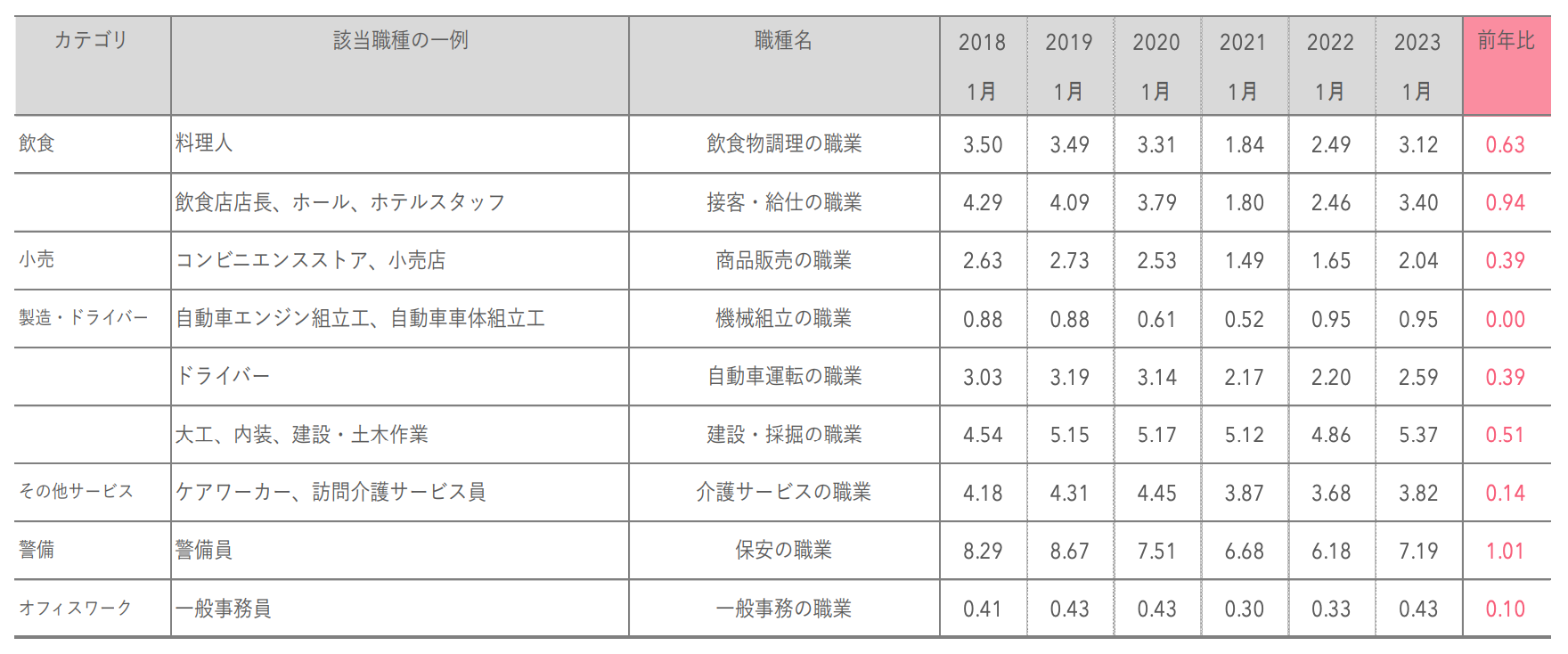

一方、特定技能制度が開始した2019年前後においては、飲食店の人手不足の状況は深刻化していました。厚生労働省発表の飲食店に関わる職種の有効求人倍率は、2019年1月時点で、飲食物調理3.49倍、接客・給仕4.09倍と高い水準にあり、極めて深刻な人手不足状況を示していました。

こうした人手不足の状況は外食業のみならず、製造・建設・介護など、特に現場職と言われる業種で深刻化していました。そこで政府は2019年4月、人手不足の解消を目的とした「特定技能制度」を創設し、外食業界への即戦力となる外国人材の受け入れを開始したのです。

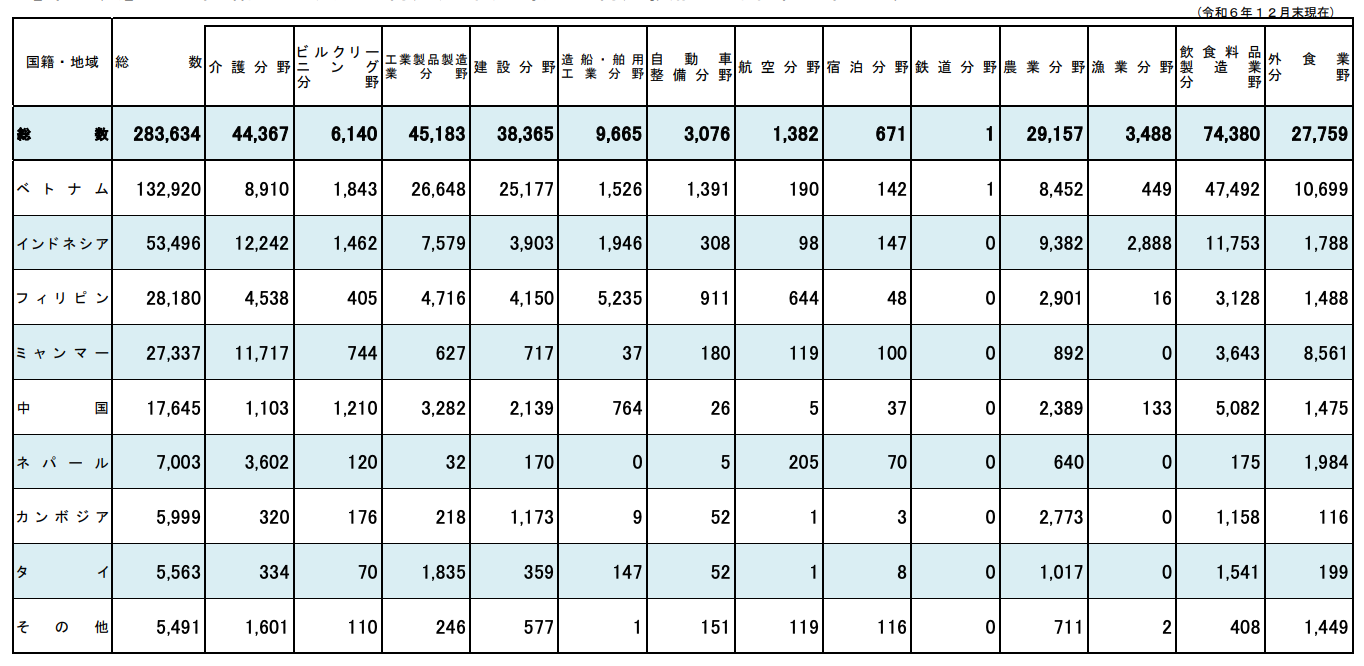

制度創設から約5年が経過した2024年末には、27,759人もの特定技能外国人が外食業界で就労しており、スポットワークと同時に、業界の人手不足解消に大きく貢献しています。この数字は、特定技能制度が外食業界にとって重要な人材確保手段として定着していることを示しています。

飲食店の人手不足の現状については「飲食店の人手不足解消方法は?注目を集める外国人採用についても解説」の記事でも解説しています。

特定技能「外食業」が飲食店にもたらすメリット

飲食店経営者の多くが悩む人材確保問題において、従来は外国人雇用といえば、留学生のアルバイト(週28時間以内の制限)が主な選択肢でした。しかし、特定技能外国人はフルタイムでの正社員雇用が可能であり、飲食店の人材確保・人員計画に大きなプラス効果をもたらしています。

日本人の採用が困難な中、特定技能外国人の活用により安定した人員確保が可能となります。また、慢性的な人手不足による残業代の増加や急な欠員対応コストを削減でき、人件費の計画的な管理が実現できます。

加えて、特定技能1号の在留期間は通算で最大5年間であり、長期的な人材育成計画を立てることができます。さらに、特定技能2号への移行により、事実上の永続的な雇用も可能となり、飲食店にとって貴重な戦力として長期間活躍してもらえます。

このように、特定技能「外食業」は飲食店経営者にとって、従来の人材確保手段では得られなかったメリットをもたらす制度となっていると言えるでしょう。

特定技能制度の基本的な概要については「在留資格「特定技能」とは?技能実習との違いも含めてわかりやすく解説!」の記事も併せてご覧ください。

従来の技能実習生との違いは?

「技能実習生と特定技能の違いは?」と疑問に思う飲食店経営者も多いでしょう。実は、技能実習制度は「技能移転による国際貢献」を目的としており、製造業、建設業、農業、漁業などが主な対象分野でした。

外食業は対象職種に含まれていなかったため、飲食店では技能実習生を雇用することができませんでした。(一部、給食事業を行う事業者では雇用可能でしたが、一般的な飲食店では雇用不可能でした。)

また、技能実習制度の創設目的は「技能移転による国際貢献(開発途上国への技術移転)」が主となっており、労働者というよりも「研修生」の意味合いが強くなっています。そのため、「転職が3年間できない」「最低賃金での雇用が一般的」など、国際的に批判を浴びる制度でもありました。

結果、2027年を持って技能実習制度は廃止が確定しており、今後は育成就労制度という新しい制度でリスタートする形となっております。

このように、特定技能「外食業」は特定技能制度と比較したときに、技能実習制度とは全く異なる制度として設計されており、飲食店の人手不足解消に特化した実用的な外国人雇用制度となっています。

飲食店で特定技能外国人に任せられる業務範囲

外食業において、特定技能外国⼈を受け⼊れられる事業者・事業所は以下のように定められております。

基本的にはほぼ全ての飲食店で特定技能外国人を雇用できる形となっていますが、本セクションでは、具体的にどのような業務を任せられるのか、整理していけたらと思います。

調理業務(仕込み・調理・盛り付け)

特定技能外国人は、調理に関する全般的な業務に従事することができます。具体的には以下のような業務が可能です。

- 食材の仕込み:野菜のカット、肉・魚の下処理、調味料の準備

- 調理作業:炒める、煮る、焼く、揚げるなどの基本的な調理技術

- 盛り付け:料理の仕上げ、デコレーション、配膳準備

- 厨房管理:調理器具の管理、食材の品質チェック

後に説明する「外食業特定技能1号技能測定試験」では調理技能が測定されるため、一定の調理スキルを持った人材として活用できます。

接客・サービス業務(注文受け・配膳・レジ対応)

特定技能外国人は、日本語能力試験N4レベル以上の日本語能力を有しているため、お客様との直接的なやり取りも可能です。

- 注文受け:メニューの説明、お客様からの注文聞き取り

- 配膳・下膳:料理の提供、テーブルセッティング、食器の片付け

- レジ対応:会計業務、釣り銭の受け渡し

- 案内業務:席への誘導、待ち時間の案内

ただし、複雑な日本語を要する業務(クレーム対応、詳細な料理説明など)については、入社すぐには対応するのが困難なケースもありますので、日本人スタッフがサポートすることが望ましいでしょう。

店舗管理業務(清掃・在庫管理・開閉店作業)

店舗運営に関わる管理業務についても、特定技能外国人に任せることができます。

- 清掃業務:厨房・客席・トイレの清掃、ゴミ処理

- 在庫管理:食材・消耗品の在庫チェック、発注サポート

- 開閉店作業:開店・閉店準備、レジ締め、売上管理補助

- 衛生管理:食品衛生基準の遵守、温度管理

さらに、シフトの調整やアルバイトの面接対応、メニュー開発などの業務にも携わることができるので、店長・副店長など、店舗運営の中核的な役割を担ってもらうことが可能となっています。

配達・デリバリー業務は可能?

特定技能「外食業」では、配達・デリバリー業務も従事可能です。

自転車やバイク、軽自動車等にて、自店舗で調理した料理の配達ができるのです。ただし、いくつかの注意点があります。

- 適切な運転免許証の取得が必要(バイク・自動車使用の場合)

- 労働契約書に配達業務を明記することが重要

- 交通事故等のリスク管理について十分な研修が必要

近年のデリバリー需要拡大により、この業務範囲は飲食店にとって非常に価値が高いと言えますが、免許の取得や事故の発生リスクなどについてはしっかりと検討した方が良いでしょう。

病院・ホテル内調理及び給食事業所でも雇用可能

特定技能「外食業」の対象は、一般的な飲食店だけではありません。元々、技能実習制度においては「医療・福祉施設給食製造業」での雇用が可能であったため、特定技能制度でも学校給食などの事業所で雇用可能となっています。

- 病院・介護施設内の調理場(施設内での給食調理業務)

- ホテル内のレストラン・厨房(宿泊施設での調理・接客業務)

- 企業・学校の給食事業所(社員食堂・学生食堂での調理)

- 医療・福祉施設の給食部門(入院患者・利用者向けの食事提供)

これらの施設では、調理・厨房業務を集中的に任せることができるため、特定技能外国人の専門性を最大限に活用できます。例えば、介護施設や病院であったとしても、施設内の調理場で専門的な調理業務に従事してもらうことが可能です。

また、宿泊施設でも特定技能「外食業」での雇用が可能で、ホテル内レストランや厨房での就労も認められています。これにより、接客業務と調理業務の両方を担当してもらうことができ、ホテル業界の人手不足解消にも大きく貢献します。

ただし、フロントやベッドメイクなどの、調理・接客に関わらない業務には従事できません。別業務を任せる場合は、特定技能「宿泊」での雇用になりますので、ご注意ください。

従事できない業務・注意すべき制約

特定技能「外食業」では、幅広い業務に従事できる一方で、法的制約や安全面の配慮から従事できない業務もあります。

従来、特定技能「外食業」では、風俗営業法(風営法)の許可を受けた飲食店での就労は一律に禁止されていました。これには、キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブなどの接待を伴う飲食店が含まれます。

しかし、2025年5月に法改正され、風営法の許可を受けた旅館・ホテル内のレストランでの特定技能外国人の受け入れが可能になりました。この改正により、芸者の舞踊などで客をもてなすため風営法の許可を得ている旅館やホテルでも、レストラン部門において特定技能外国人を雇用できるようになりました。

ただし、「接待」行為は引き続き禁止であり、受け入れ企業は以下の措置が義務付けられています。

- 接待防止マニュアルの作成

- 特定技能外国人からの相談体制整備

- 接待を行わせないことの誓約書作成

- 食品産業特定技能協議会への書類提出

参考:全日本ホテル連盟「風営法の許可を受けた旅館・ホテルにおける特定技能外国人(外食業分野)の受入れについて」

その他、従事できない業務としては以下のようなものが該当してきます。

- 製造業的業務

- 食品工場での大量生産業務(工場ラインでの単純作業等)

- 冷凍食品の製造・包装業務

- 外食業以外の業務

- 小売業での販売業務(コンビニエンスストア等)

- 他業種との兼業(建設業、介護業等との掛け持ち等)

また、直接雇用が前提のため、 特定技能外国人を派遣での受け入れは認められておらず、給料の振込についても銀行振込が義務付けられており、現金手渡しは原則禁止となっています。

飲食店経営者は、これらの制約を正しく理解し、適切な労働環境と業務分担を整備することで、特定技能外国人を安全かつ効果的に活用できるようになります。

飲食店が特定技能外国人を受け入れるための要件

ここからは、実際に特定技能外国人を雇用したい企業が満たさなければならない要件について見ていきましょう。

受け入れ企業の基本要件と必要な準備

特定技能外国人を雇用したい飲食店は、企業規模に関係なく一定の基準を満たす必要があります。大手チェーン店でも個人経営の飲食店でも、同じ要件をクリアすれば特定技能外国人の受け入れが可能です。

特定技能外国人を雇用する企業は「受け入れ機関(特定技能所属機関)」と呼ばれ、大きく以下の3つの条件を満たす必要があります。

特に、支援体制に関する基準については注意が必要です。

特定技能制度においては、受け入れた外国人に対して「義務的支援」を実施しなければならず、その責任を負う「支援責任者」や「支援担当者」を専任しなければなりません。

その支援責任者・支援担当者は「過去2年以内に外国人労働者を雇用したことのある事業者の社員」か「過去2年以内に外国人労働者に対する生活支援(人材エージェント的な関わり方)をしたことのある社員」でないと専任できない形となっているのです。

しかしながら、支援体制に関する基準を満たせない飲食店であったとしても、登録支援機関に「義務的支援の実施」を委託することで基準を満たしたとみなされるのです。

登録支援機関を活用することで、専門知識・経験に基づく適切な支援を受けることができ、外国人材との多言語対応による円滑なコミュニケーションが実現します。また、法令遵守の徹底とリスク軽減を図りながら、受け入れ企業の業務負担を大幅に軽減することが可能です。

外食業界では支援体制の構築にハードルがあるため、特定技能外国人を受け入れる際は登録支援機関を利用するのが一般的になっています。このように、登録支援機関との連携により、スムーズな受け入れを実現できます。特に初めて外国人雇用を検討する飲食店にとって、専門機関のサポートは重要な成功要因となります。

賃金・労働条件の設定ポイント

特定技能外国人を雇用する際、飲食店経営者が必ず守らなければならない賃金・労働条件のルールがあります。

特定技能制度では、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」の報酬を支払うことが法的に義務付けられています。これは、同じ業務に従事する日本人従業員と同水準の給与を支払う必要があることを意味します。

当然のことながら、最低賃金を下回る給与設定は労働基準法違反となります。特定技能外国人であっても、地域の最低賃金以上を支払う必要があります。

日本人従業員には賞与があるが外国人にはない、日本人には昇給があるが外国人にはないといった不当な差別的扱いは法律で禁止されています。賞与・昇給・各種手当についても、同じ条件・基準で公平に支給する必要があります。

これらのルールを遵守することで、適法かつ公正な雇用関係を築き、特定技能外国人の長期定着を実現できます。違反した場合は、労働基準監督署からの指導や在留資格の取消しなど深刻な問題につながる可能性があるため、十分注意が必要です。

食品産業特定技能協議会への加入義務

特定技能外国人を雇用する飲食店には、在留資格申請前に必ず完了させなければならない重要な手続きがあります。

それが、「食品産業特定技能協議会」への加入です。この加入は任意ではなく、特定技能外国人を雇用するすべての飲食店が対象となります。

以前は特定技能「外食業」により外国人労働者を初めて雇用する際には、受け入れから4か月以内に協議会へ加入すれば問題ありませんでした。しかし、2024年6月15日以降、在留資格の申請前に加入することが義務づけられたのです。

協議会に加入する際には申請後に審査が設けられているため、結果が出るまでに1~2か月程度要しますので、早めの手続きが必要です。(こちらの農林水産省のHPより申込手続きが可能です。)

食品産業特定技能協議会は、農林水産省をはじめ、特定技能の受け入れ機関や登録支援機関、業界団体などの連携強化を図り、特定技能制度が適切に運用されるように統括を行う機関となっています。受け入れ企業は、加入だけでなく、必要に応じて食品産業特定技能協議会に協力することも求められます。

特定技能「外食業」の取得要件と試験の合格率

ここまでは特定技能外国人を受け入れる企業側のやるべきことについて解説してきましたが、ここからは被雇用者となる外国人が、特定技能「外食業」の在留資格を取得するための要件について詳しく見ていきます。

全ての外国人が無条件で「特定技能」を取得できるわけではなく、以下の二つのいずれかの条件を満たした外国人のみ、取得することが可能です。

- 試験に合格する 外食業特定技能1号技能測定試験・日本語能力試験N4以上

- 技能実習を修了する 技能実習2号を良好に修了する(3号修了者も可能)

外食業特定技能1号技能測定試験の詳細

この試験は外食産業分野において、即戦力として働くことができる知識や経験を持っているかを確認するための試験です。

一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施しており、試験科目は①学科試験と②実技試験の2科目、試験時間は80分、マークシート方式で実施されます。

①学科試験の内容

衛生管理、飲食物調理と接客全般の知識と仕事で必要な日本語の能力を測定します。

②実技試験の内容

実技試験は「判断試験」と「計画立案」の2つで構成されています。

- 判断試験:図やイラスト等を見て、正しい行動がどれかを判断

- 計画立案:計算式を使って、作業の計画となる技能水準を作ることができるかを測定試験実施スケジュールと会場

年3回実施され、全国各地で受験可能です。また、インドネシア、フィリピン、カンボジア、タイ、ネパール、ミャンマー、スリランカの7カ国では現地での受験も可能です。

また、学習テキストの閲覧や試験の申し込みについては、OTAFFのウェブサイトから実施可能ですので、ぜひご覧ください。

日本語能力試験(JLPT N4以上またはJFT-Basic)

特定技能での就労を望む外国人は、日本語能力を証明する試験にも合格する必要があります。

以下の2つの試験のうち、いずれか一方に合格する必要があります:

- 日本語能力試験(JLPT):N4以上

- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic):A2以上

N4およびA2は、基本的な日本語を理解できるレベルとされており、簡単な日常会話や基本的な読み書きができる程度の能力を指します。

これらの日本語試験も日本国内だけでなく、海外の多くの国で受験可能です。開催国やスケジュールについては、それぞれの公式サイトで確認できます。

試験の合格率と難易度は?

各試験の合格率について、開催回や受験者の国・地域によって差はありますが、おおよその合格率は以下の通りです。

- 技能測定試験の合格率

- 外食業特定技能1号技能測定試験:約60%

- 日本語試験の合格率

- 日本語能力試験(N4):30~45%程度

- 国際交流基金日本語基礎テスト(A2):約40%程度

技能実習から特定技能への移行

試験合格以外のもう一つのルートとして、技能実習2号を良好に修了する方法があります。

- 技能実習計画を2年10ヶ月以上修了していること

- 技能実習「医療・福祉施設給食製造職種」に限定

- この場合、技能測定試験・日本語試験は免除

その他の分野・職種で技能実習をしていた場合は、技能測定試験を受験し合格しなければ、外食分野へ移行することができません。

このように、特定技能「外食業」の取得には明確な要件が設けられており、一定の技能と日本語能力を持つ外国人材のみが就労できる仕組みとなっています。

技能実習制度については「技能実習生って問題だらけ?制度や受け入れ方法について徹底解説!」の記事をぜひご覧ください。

飲食店での雇用手続きと流れ【6ステップで解説】

特定技能外国人を雇用するためには、複数の手続きを段階的に進める必要があります。飲食店経営者が迷わずに進められるよう、雇用開始までの具体的な流れを7つのステップで詳しく解説します。

ステップ1:募集・面接の実施方法

特定技能外国人の採用活動は、一般的な日本人採用とは異なる点があります。

まず、人材の探し方が大きく異なってきます。大きくは以下の4つの手法に集約されていくでしょう。自社サイト等で募集を出して、応募を獲得するのは意外とハードルが高い点が特定技能の場合は特徴的です。

- 人材紹介会社の活用:特定技能に特化した人材紹介会社を利用

- 登録支援機関経由:登録支援機関が持つネットワークを活用

- 海外からの直接採用:現地の送出機関を通じた採用

- 技能実習生からの移行:既存の技能実習生との契約変更

注意すべき点として、面接はビデオ通話での実施も可能ですが、実際の日本語コミュニケーション能力を正確に把握することが重要です。

ステップ2:特定技能雇用契約の締結

採用が決定したら、特定技能制度に適合した雇用契約を締結します。

記載内容としては、報酬額や労働時間・休日・休暇、就労場所など一般的な労働契約締結時に求められる項目と同一です。

ただし、雇用契約書は外国人が理解できる言語での作成または翻訳版の添付が基本となっている点は注意が必要でしょう。

ステップ3:1号特定技能外国人支援計画の策定と協議会への加入

特定技能外国人に対する支援内容を具体的に定めた計画を作成します。

繰り返しになりますが、飲食店が独自で全ての支援を実施するのは困難な場合が多いため、登録支援機関に委託することが一般的です。

また、食品産業特定技能協議会への加入は必須であり、在留資格申請前に完了させる必要があります。審査に時間がかかるため、支援計画策定と並行して進めることが効率的です。

ステップ4:在留資格認定証明書の申請

協議会加入が完了したら、出入国在留管理庁に在留資格認定証明書を申請します。

以下のような書類を作成・関係機関から回収し、申請することになります。

- 在留資格認定証明書交付申請書

- 雇用契約書

- 支援計画書

- 協議会加入証明書

- 企業の登記簿謄本・決算書

- 外国人の学歴・職歴証明書

- 技能試験・日本語試験の合格証明書

標準処理期間は1~3か月程度ですが、書類不備があると更に時間がかかるため、事前の準備が重要です。

ステップ5:外国人のビザ取得支援

まだ日本にいない外国人の場合は、在留資格認定証明書が交付されたら、外国人本人による査証(ビザ)申請をサポートします。

認定証明書の有効期限は交付から3か月間のため、迅速な手続きが必要です。

なお、特定技能や留学等の在留資格を持ち、日本に在留している外国人を採用した場合は、本ステップの作業は発生しません。

ステップ6:来日後の受け入れ体制構築

外国人が来日したら、速やかに受け入れ体制を整えます。

来日直後に必要な手続きとしては、以下のようなものがあります。

- 空港での出迎え(支援計画に基づく)

- 住居への案内・生活必需品の確保支援

- 市役所での住民登録手続き同行

- 銀行口座開設支援

- 生活オリエンテーションの実施

また、以下のような受け入れ準備を職場で実施しておくと良いでしょう。

- 安全衛生教育の実施

- 日本人従業員への事前説明

- コミュニケーション支援体制の構築

来日後も定期的な面談や日本語学習支援など、継続的なサポートを行います。

このように、特定技能外国人の雇用には多くのステップがありますが、登録支援機関との連携により効率的に進めることができます。特に初めて外国人雇用を行う飲食店では、専門機関のサポートを活用することで、スムーズな受け入れを実現できます。

特定技能2号への移行と長期雇用のメリット

特定技能1号で就労している外国人は、一定の条件を満たすことで特定技能2号への移行が可能です。2023年から外食業分野でも特定技能2号が開始され、飲食店にとって長期的な人材確保の新たな選択肢となっています。

特定技能2号の取得条件

特定技能2号は、特定技能1号よりも高度な技能を持つ外国人材を対象とした在留資格です。

外食業特定技能2号技能測定試験への合格が必須のため、誰でも特定技能2号に移行できるわけではありません。試験は年3回程度実施され、1号試験と同様に、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が主催しています。試験内容は1号よりも高度で、店舗経営に関する知識も含まれます。

2024年度の合格率実績 特定技能2号技能測定試験の合格率は平均40%超えとなっており、外食業分野は他分野と比較して受験者数が多く、合格率も高い傾向にあります。

試験の合格以外にも、飲食店での2年以上の管理経験(店長・副店長同等水準の業務従事経験)と日本語能力試験(JLPT)N3以上への合格が試験の合格以外にも必須となっているため、他職種と比べると一定のハードルが課されていると言えます。

ただし、特定技能2号に移行ができると、在留期間の制限がなくなるため、事実上の永住的な在留が可能になります(一定期間ごとの更新は必須だが)。加えて、配偶者と子の家族帯同が認められるため、外国人側にとってもかなり魅力的な在留資格となっています。

飲食店にとっての長期雇用のメリット

特定技能2号への移行により、飲食店経営者は多くのメリットを得ることができます。

特定技能2号は更新回数に制限がないため、優秀な人材を長期間にわたって雇用することができます。これにより、慢性的な人手不足に悩む飲食店にとって、安定した人員計画を立てることが可能になります。

特定技能2号への移行が完了すると、義務的支援を登録支援機関に委託する必要がなくなります。これにより、月額の登録支援機関への委託費用(一般的に月2〜3万円程度)が不要となり、長期的なコスト削減につながります。この費用削減効果は、複数の特定技能外国人を雇用する飲食店にとって特に大きなメリットとなります。

特定技能2号取得者は、調理・接客に加えて店舗経営に関する知識も習得しているため、より責任のある業務を任せることができます。特定技能2号取得者を店長や管理職として活用することで、多店舗展開時の人材確保が容易になります。将来的に海外展開を検討する場合、現地とのブリッジ人材として活用できる可能性があります。

このように、特定技能2号への移行支援は、飲食店にとって短期的なコスト削減と長期的な競争力強化の両方を実現できる重要な投資と言えるでしょう。優秀な特定技能1号外国人には、積極的に2号取得をサポートすることで、win-winの関係を築くことができます。

特定技能2号については「特定技能2号とは?1号・2号の違いや取得要件、試験について徹底解説!」の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

飲食店で雇用できる他のビザ・在留資格との比較

特定技能以外にも、飲食店で外国人を雇用できる在留資格があります。それぞれの特徴を理解し、自店に最適な選択をすることが重要です。

留学生のアルバイト(資格外活動許可)

飲食店で最も一般的な外国人雇用形態が、留学生アルバイトです。留学生を雇用する場合、資格外活動許可を取得していることが必須となります。

ただし、この資格外活動許可については大きな制約があります。労働時間は週28時間まで(学則で定める長期休業期間中は1日8時間まで)に制限されており、雇用形態もアルバイト・パートのみで正社員雇用はできません。また、風俗営業関連業務への従事は禁止されています。

留学生アルバイトのメリットは、日本語学校や大学と連携した採用が比較的容易で、手続きも在留資格変更が不要なため簡便です。短時間勤務が可能なため、柔軟なシフト対応もできます。しかし一方で、フルタイム雇用ができないため人員計画が立てにくく、学業優先のため急な休みや卒業による退職など不安定要素が多いのが実情です。

留学生は補助的な戦力として活用し、中核的な人材には特定技能外国人を雇用するという使い分けが効果的です。特定技能制度の創設により、飲食店は初めてフルタイムでの正社員雇用が可能になったという点が大きな違いです。

技術・人文知識・国際業務ビザでの雇用

いわゆる「就労ビザ」として知られる在留資格で、飲食店でも一定の条件下で雇用可能ですが、業務内容は限定的です。

この在留資格で認められる飲食店での業務は、メニュー開発・商品企画(本国の料理知識を活かす業務)、海外向けマーケティング、通訳・翻訳業務、外国人客への接客コーディネートなど、専門性を要する業務に限られます。調理や通常の接客業務は認められません。

雇用には大学卒業以上の学歴または実務経験10年以上が必要で、業務内容と学歴・経験の関連性が求められます。報酬も日本人と同等以上である必要があります。在留期間は最長5年で更新可能、同一資格内での転職も可能で、一定条件下で家族帯同も認められるなど、安定した在留資格です。

ただし、現場作業ができないため採用できる人材が限定的です。技術・人文知識・国際業務ビザは管理職・企画職向けであり、現場作業が可能な特定技能とは役割が明確に異なります。

より詳細を知りたい方は、ぜひ「技術・人文知識・国際業務とは?技人国ビザの職種一覧や許可/不許可事例も!」の記事も併せてご覧ください。

不法就労助長罪で摘発される飲食店が増加中!適切な在留資格確認の重要性

近年、飲食店における不法就労の摘発が増加しており、経営者の法的責任が厳しく問われています。

外国人が就労できない在留資格で働いていることを知りながら、または知らないことに過失があって雇用した場合、不法就労助長罪に問われます。罰則は5年以下の懲役または500万円以下の罰金(または併科)と非常に重く、企業名の公表による社会的信用の失墜や、飲食店営業許可への影響も考えられます。

よくある違反パターンとしては、留学生の週28時間超過労働、資格外活動許可のない留学生の雇用、在留期限切れの外国人の継続雇用、技術・人文知識・国際業務ビザでの調理・接客業務などがあります。

不安な場合は、行政書士や社会保険労務士などの専門家に相談することで、法令遵守を確保できます。

加えて、特定技能制度を活用することで、合法的かつ安定的な外国人雇用が実現できます。不法就労のリスクを避け、適切な在留資格での雇用を行うことが、飲食店経営の持続可能性につながります。

「面倒だから」「人手が足りないから」という理由で在留資格の確認を怠ることは、経営者自身の刑事責任だけでなく、事業の存続にも関わる重大なリスクとなります。適正な手続きを経た外国人雇用により、安心して事業を継続できる体制を構築しましょう。

飲食店における特定技能外国人の受け入れ事例

最後に、当社が実際にご支援している企業様のお声と、面接時における録画データから、特定技能外国人がどの程度の日本語能力を有しているのか等ご覧いただければと思います。

熊本県の老舗ラーメン店での特定技能の採用事例

熊本県で68年続く老舗ラーメン店「黒亭」を運営する有限会社黒亭では、8名のミャンマー人材を特定技能ビザで雇用し、退職者ゼロという驚異的な定着率を実現しています。

同社にとって初めての外国人採用でしたが、平林社長は地元の飲食店経営者から「勤勉で評判が良い」という紹介を受けて採用を決断。実際に雇用してみると、目的意識を持って積極的に学ぶ姿勢があり、調理・接客だけでなく、シフト作成などの店舗管理業務も任せられるレベルに成長しました。

定着率が高い理由として、一人1部屋の寮を用意し、家具・家電を完備するなど福利厚生を充実させたこと、社員旅行や食事会を通じた積極的なコミュニケーション、そして社内に総合的なサポート体制を構築し、登録支援機関に丸投げせず本部スタッフが相談対応している点が挙げられます。

平林社長は「外国人材の皆さんは本当に一生懸命働いてくれる。お互いに歩み寄り、コミュニケーションを大切にすれば必ず良い関係が築ける」と語り、特定技能2号取得も支援しながら長期雇用を目指しています。

以下のインタビュー記事もぜひ併せてご覧ください。

▶︎ 熊本の老舗ラーメン店が実践する”退職者ゼロ”を実現する外国人受け入れ事例

実際の面接風景から見る特定技能外国人の「日本語レベル」

「特定技能外国人の日本語力は実際どの程度なのか?」という疑問をお持ちの飲食店経営者の方も多いでしょう。当社では、ミャンマー現地での面接風景を録画し、YouTubeで公開しています。

映像に登場するミャンマー人女性は、現地で学習を重ね、すでにN2レベルの日本語力を習得しています。面接では通訳を介さず、日本人の面接官と直接コミュニケーションを取っており、飲食店での業務に関する質問にも的確に回答しています。

N2レベルは「日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解できる」水準とされており、接客業務でのお客様対応や、店舗スタッフとの業務連絡も十分可能なレベルであることがお分かりだと思います。

この面接動画をご覧いただくことで、特定技能外国人の実際の日本語コミュニケーション能力をイメージしていただけます。外国人雇用に不安を感じている飲食店経営者の方は、ぜひ一度ご確認ください。

まとめ:ぜひ特定技能外国人を検討ください。

特定技能「外食業」は、深刻化する飲食店の人手不足を解消する有力な選択肢です。正社員としてフルタイム雇用が可能で、調理から接客、店舗管理まで幅広い業務を任せられます。適切な手続きと受け入れ体制を整えることで、長期的に活躍する人材を確保できます。

外国人雇用が初めてで不安という飲食店経営者の方も、登録支援機関のサポートを活用すれば安心です。まずはお気軽に以下のバナーより当社までご相談ください。

.jpeg)