外国人介護士の受け入れを考えている介護施設の皆様へ、本記事では、今話題の特定技能「介護」について解説していきます。従事可能な業務内容や受け入れ方法、EPA介護福祉士候補者や技能実習など他のビザ(在留資格)との違いもしっかりと解説していきますので、ぜひ最後までご確認ください。

特定技能「介護」の基本と制度設立の背景・目的は?

まず最初に、なぜ介護業界で特定技能外国人の受け入れが認められるようになったのか、その背景から整理していきます。

介護業界の人手不足は深刻化の一途を辿る

日本の少子高齢化は加速度的に進行しており、介護業界の人手不足は深刻な社会問題となっています。

2020年時点で65歳以上の高齢者は全人口の28.6%を占めていましたが、2070年には38.7%まで上昇すると推計されています。(ちなみに、欧米をはじめとする先進諸国と比較すると、約10%近くも多くなる将来予測となっています。)

この人口構造の変化は、「働き手の減少」と「介護需要の急激な増加」という二重の課題をもたらしています。

厚生労働省の推計によると、2026年度には約25万人、2040年度までには約57万人もの介護職員を新たに確保しなければならないとの推計になっています。

一方で、2022年時点では215万人の介護職員数となっており、過去の介護職員数の増加スピードを振り返ってみても、かなりハードルが高いことが伺えます。

一方で、介護分野における有効求人倍率を見ると、全業種平均と比較した際に、10年近く高い水準で推移し続けていることが伺えます。

介護業界の人手不足状況については「介護業界の人手不足はやばい?現状のデータや原因、具体的な対策を紹介」の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

特定技能「介護」の基本と制度設立の目的

このような深刻な人手不足を背景に、政府は即戦力となる外国人材の受け入れを可能とする特定技能制度を2019年4月に創設しました。介護分野が特定技能の対象分野に含まれたのは、まさにこの人材不足解消が急務だからに他なりません。

特定技能制度は、人手不足が深刻な16の産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を「即戦力」として受け入れる制度です。従来の技能実習制度が「技能移転による国際貢献」を目的としていたのに対し、特定技能制度は「国内の人手不足解消」を明確な目的としている点が大きな違いです。

なお、特定技能制度のより詳しい概要については「在留資格「特定技能」とは?技能実習との違いも含めてわかりやすく解説!」の記事もぜひ併せてご覧ください。

今、特定技能「介護」でどのくらい働いている?

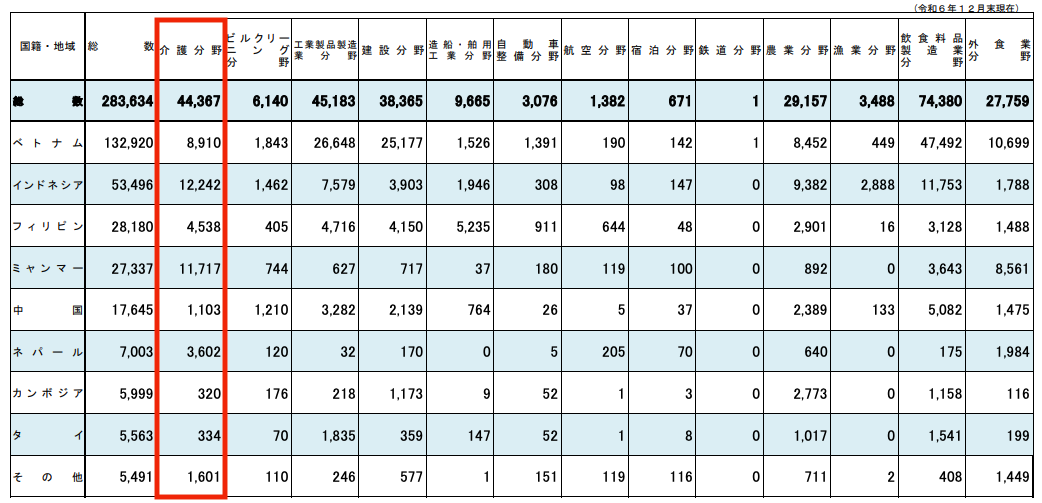

では、現在介護業界でどのくらいの特定技能外国人が働いているのか、見てみましょう。以下の表は、出入国在留管理庁が公表している統計データの抜粋になります。

2024年12月末時点で、介護業界では44,367名の特定技能外国人が働いていることが伺えます。全体で283,634名在留しているので、約15%を介護業界のみで占めている形となります。

制度開始からわずか5年余りでの実績として注目すべき規模です。2023年12月末の28,400名から1年間で約16,000名増加しており、年間増加率は約56%という急成長を記録しています。

先に述べたように、介護業界の必要人員数から考えると、今後も特定技能外国人の活用が進んでいくことが予想されます。

特定技能「介護」の受け入れ可能施設は?

特定技能「介護」の外国人材を受け入れることができる施設は、介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護等の業務」の実務経験として認められる施設が対象となります。

厚生労働省が定める対象施設は非常に幅広く、介護保険法・老人福祉法関係の施設から、障害者総合支援法関係の施設、児童福祉法関係の施設、さらには病院や診療所まで含まれています。

最も多くの特定技能外国人を受け入れているのは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの入所系施設です。これらの施設では24時間体制でのケアが必要なため、夜勤も可能な特定技能外国人への需要が特に高くなっています。

また、通所介護(デイサービス)や通所リハビリテーションなどの通所系サービスでも多くの受け入れ実績があります。これらの施設では、利用者との日常的なコミュニケーションを通じて、外国人職員の語学力向上や日本の介護技術習得にも適した環境が整っています。

近年注目されているのが、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)や小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスでの活用です。これらの施設では、より家庭的な雰囲気の中で個別性の高いケアを提供するため、外国人職員の温かな人柄が利用者や家族から高く評価されるケースが多く見られます。

介護保険分野だけでなく、障害者支援施設や生活介護事業所などの障害福祉サービス分野でも特定技能外国人の受け入れが進んでいます。障害のある方への支援は専門性が求められる分野ですが、基本的な介護技術を身につけた特定技能外国人が、新たな専門性を習得して活躍する事例が増えています。

対象施設の一覧表に掲載されている施設であっても、いくつかの重要な制限があります。特に、外部サービス利用型の特定施設や、小規模多機能型居宅介護における訪問系サービス業務は対象外とされています。また、サービス付き高齢者向け住宅については、有料老人ホームとしての要件を満たす施設のみが対象となる点にも注意が必要です。

このように幅広い施設で受け入れが可能な特定技能「介護」ですが、実際の受け入れにあたっては、施設が受け入れ機関としての要件を満たしていることが前提となります。

2025年4月より訪問系サービスでの雇用も可能に?!

特定技能「介護」制度における大きな転換点として、2025年4月から訪問系サービスでの就労が解禁されました。これまで特定技能外国人は施設系サービスでの就労に限定されていましたが、在宅介護分野でも活躍の場が大幅に拡大することになります。

解禁された訪問系サービスには、身体介護・生活援助を行う訪問介護、訪問入浴介護が対象になり、障害福祉サービスでは、同行・行動援護等が含まれます。これにより、在宅で生活する高齢者への直接的な生活支援や身体介護が可能となりました。

ただし、訪問系サービスでの就労には追加要件が設定されています。1年以上の介護業務従事経験者かつ初任者研修修了者のみが訪問系サービスに従事できることとなっており、受け入れ施設としても、受け入れ後の研修体制の構築や一定期間の訪問同行を実施する必要があるなど、利用者の安全確保を最優先とした慎重な制度設計となっています。

訪問介護サービスでの特定技能受け入れについては「特定技能で訪問介護はいつから解禁!?要件やメリット・デメリットを徹底解説!」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

受け入れ施設に求められる条件・要件は?

ここからは、実際に特定技能外国人を雇用したいという介護施設がどのような要件を満たさないといけないのか、見ていきましょう。

受け入れ機関としての基準を満たす

介護分野で特定技能外国人を受け入れる場合、受け入れ機関となる介護施設・事業所は、出入国在留管理庁が定める厳格な基準を満たす必要があります。

これらの基準は外国人材の適切な就労と生活を保障するために設けられており、受け入れ機関自体が法令違反等の不適格事由を有していないか、適切な雇用契約の締結がなされているか(日本人と同等額以上の報酬支払い)、外国人材への支援体制が構築なされているか等が含まれます。

特に注意が必要なのは、特定技能外国人の受け入れ機関は、外国人材の就労と生活を支援する体制を用意しなければならないという点です。

特定技能外国人の受け入れ前には、上記の10項目の義務的支援内容を具体的に記載した「支援計画書」の策定が必須です。この計画書は在留資格申請時に提出が必要で、計画の実効性や具体性が厳格に審査されます。

この支援体制の構築が困難な介護施設であったとしても、登録支援機関に支援業務を委託することで基準を満たしたとみなされます。登録支援機関は複雑な支援計画の策定代行から外国人材の定着支援まで、包括的なサポートを提供するため、初めて特定技能外国人を受け入れる介護施設には活用を強く推奨します。

任せられる業務と雇用形態

特定技能「介護」の外国人が従事できる業務は、「出入国在留管理庁HPの特定の分野に係る要領別冊」にて、以下のように定められています。

①身体介護等の専門業務

介護技能評価試験で確認された専門技能を活かし、利用者の心身状況に応じた身体介護業務に従事できます。具体的には、入浴介助、食事介助、排せつ介助、移乗介助、体位変換などの直接的な身体ケアが中心となります。

②関連業務への付随的従事

身体介護に加えて、日本人介護職員が通常行う関連業務にも付随的に従事することが可能です。これには、お知らせ等の掲示物管理、介護用品の補充、環境整備、レクリエーション活動の補助などが含まれます。

当然ながら、介護と全く関係のない業務に従事させることはできません。

特定技能制度では農業・漁業分野を除き派遣雇用が禁止されているため、特定技能「介護」の外国人はフルタイムでの直接雇用が必須条件となります。また、労働条件については日本人職員と同等以上の待遇が義務付けられており、差別的な取扱いは一切認められません。

一方で、特定技能外国人は一定の専門性・技能を有していると認められるため、就労開始と同時に「介護報酬及び障害福祉サービス等報酬上の配置基準」に算定されます。これは技能実習生が6ヶ月間の研修期間を要するのとは大きく異なる点で、介護施設にとって大きなメリットとなっています。

受け入れ可能人数の上限

特定技能「介護」には、他の特定技能分野にはない重要な制限があります。それは事業所単位での受け入れ人数に上限が設定されていることです。

特定技能「介護」の受け入れ可能人数は、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限とされています。つまり、企業全体ではなく、各事業所ごとに算定される点が重要です。

例えば、法人全体で100名の常勤職員がいても、特定の事業所に10名の常勤職員しかいない場合、その事業所では最大10名までしか特定技能外国人を受け入れることができません。

常勤職員数の算定においては、日本人職員だけでなく、以下の外国人材も含めることが可能です。

- 在留資格「介護」を有する外国人(介護福祉士有資格者)

- EPA介護福祉士として就労する外国人

- 身分系在留資格(永住者、日本人の配偶者等)を有する外国人

一方で、「技能実習生」「特定技能外国人」「EPA介護福祉士候補者」「留学生アルバイト」は常勤職員数にカウントできない点は注意が必要です。

この人数制限により、小規模事業所では受け入れ人数が限定される場合があります。また、日本人職員の退職により常勤職員数が減少した場合、特定技能外国人の受け入れ人数も見直しが必要となる可能性があります。

受け入れを検討する際は、事業所の常勤職員数を正確に把握し、将来的な人員計画も含めて慎重に検討することが重要です。

分野別の特定技能協議会へ加入する

特定技能「介護」の受け入れを行う事業所には、厚生労働省が組織する「介護分野における特定技能協議会」への加入義務があります。これは介護分野特有の要件であり、必ず遵守しなければなりません。

在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる法人は、地方出入国在留管理局での在留諸申請を行う前に、介護分野における特定技能協議会の構成員となることが必須となります(2024年6月15日から施行)。協議会への加入手続きを完了すると、当該外国人材の受入事業所情報が登録された入会証明書が発行され、在留諸申請時の必要書類となるため、申請前に必ず取得しておく必要があります。

入会以後、協議会が実施する各種調査への協力や制度改善に向けた意見提供、指導事項に対する適切な改善対応等が求められ、これらの協力を怠った場合、協議会から除名され、特定技能外国人の受け入れが継続できなくなる可能性があります。

加入手続きの詳細については、厚生労働省のウェブサイトで確認できますので、ぜひご覧ください。

特定技能「介護」で働くための外国人側の要件は?

特定技能「介護」の在留資格を取得するためには、外国人材が満たすべき要件があります。取得方法は大きく分けて4つのルートがあり、最も一般的な試験合格ルートと、試験が免除される3つの特別ルートに分類されます。

介護特定技能評価試験の合格

試験合格ルートで特定技能「介護」を取得するには、以下の3つの試験すべてに合格する必要があります。

- 介護技能評価試験

- 介護日本語評価試験

- 日本語能力試験(日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト)

これらの試験は国内外で開催されており、海外在住者でも受験可能です。

「介護技能評価試験」では、介護分野での即戦力として働くために必要な知識を確認する試験です。

また、他分野にはない特別な試験として「介護日本語評価試験」の合格も必要です。この試験は介護現場で支障なく業務を行うための専門的な日本語能力を測定するもので「介護のことば」「介護の会話・声かけ」「介護の文章」の3科目から構成されます。厚生労働省のウェブサイトに試験問題等が掲載されていますので、ぜひご覧ください。

この2つの試験については、CBT方式(コンピューター・ベースド・テスティング)で実施され、出題は全て日本語で行われるため、介護技術の知識と併せて一定の日本語読解力も求められます。

日本語能力の証明には、日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のいずれかに合格する必要があります。どちらの試験を選択しても問題ありません。

技能実習2号から移行する

技能実習2号「介護」を修了した外国人は、3年間の実習期間を通じて介護技術と日本語能力を習得した即戦力人材とみなされ、上記3つの試験がすべて免除されます。

ただし、「良好な修了」の条件として技能実習2号を2年10ヶ月以上修了していることが必要です。

技能実習制度については「技能実習生って問題だらけ?制度や受け入れ方法について徹底解説!」の記事でも詳しく解説されていますので、ぜひ併せてご覧ください。

介護福祉士養成施設を修了する

介護福祉士養成施設を修了した留学生は、専門的な介護教育を受けているため一定の技能を有するとみなされ、試験が免除されます。

ただし、養成施設修了者の多くは在留資格「介護」の取得を目指す形となりますので、第一希望としては特定技能になるケースは稀と言えるでしょう。

EPA介護福祉士候補者として4年間満了する

EPA(経済連携協定)に基づく介護福祉士候補者として、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国から受け入れられた外国人が対象です。

厚生労働省認定の介護施設で4年間の研修を通じて専門知識と技術を習得しているため、特定技能移行時の試験が免除されます。介護福祉士試験に不合格となった候補者でも、特定技能制度により追加で5年間の就労継続が可能となりました。

これらの4つのルートにより、多様な背景を持つ外国人材が特定技能「介護」として日本の介護現場で活躍できる仕組みが整っています。

特定技能以外でも介護業界で働ける外国人は?

特定技能「介護」以外にも、外国人が日本の介護業界で働くための在留資格が3つあります。

現在、これら4つの制度を合わせて5万人以上の外国人が介護現場で活躍しています。

各在留資格の違いや介護業界での外国人受け入れの全体像については「外国人介護士の採用方法とは?4つの在留資格別メリット・デメリットを徹底解説」の記事もあわせてご覧ください。

在留資格「介護」

在留資格「介護」は、介護福祉士の国家資格を取得した外国人のみが取得できる在留資格です。2017年9月から運用が開始され、真の「即戦力人材」として位置づけられています。

身体介護から生活援助まで、日本人介護士と同等のすべての業務に従事可能です。特別養護老人ホームや有料老人ホームでの施設介護はもちろん、訪問介護サービスにも制限なく従事できます。

なお、在留資格介護について詳しく知りたいという方は「在留資格「介護」とは?介護ビザの概要と雇用するメリット・デメリットを解説!」の記事で詳しくご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

EPA介護福祉士候補者

EPA(経済連携協定)に基づき、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国から介護福祉士資格の取得を目指す候補者を受け入れる制度です。

各国で以下の要件を満たした人材のみが対象となります。

- インドネシア:高等教育機関卒業+介護士認定 または 看護学校卒業

- フィリピン:4年制大学卒業+介護士認定 または 看護学校卒業

- ベトナム:3年制以上の看護課程修了

候補者は介護施設で3年以上の研修後、介護福祉士試験の受験が義務づけられています。合格すれば在留資格「介護」へ移行し、不合格の場合は原則帰国となります(特例で1年延長可能)。

2019年から、延長後の4年目に、再度試験不合格になってしまった方も特定技能「介護」へ移行することで、追加5年間の就労継続が可能になりました。

EPA制度を活用した外国人材受け入れについては「【EPA制度とは】概要やメリット、制度を利用した外国人労働者の受け入れ方も解説」でも詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

技能実習

技能実習制度は開発途上国への技能移転を目的とした制度でしたが、2027年に廃止予定となっています。

技能実習生は労働者ではなく研修生として扱われるため、業務に制限があります。

- 夜勤は単独では不可(職員同行必要)

- 服薬介助は不可

- 人員配置基準への算定は6か月後から

現在、多くの技能実習生が2年10か月の研修修了後、特定技能「介護」へ移行しています。これにより、より幅広い業務に従事し、即戦力として活躍できるようになります。

各制度にはそれぞれ特徴があるため、施設の状況や求める人材のレベルに応じて適切な制度を選択することが重要です。特定技能「介護」は最も柔軟性が高く、多くの施設で活用しやすい制度となっています。

技能実習と特定技能の違いについては「【特定技能と技能実習】7つの違いとメリット/デメリットを徹底解説!」の記事もぜひ併せてご覧ください。

特定技能「介護」は5年後どうすれば良い?

特定技能「介護」の在留期間は最大5年間と定められているため、多くの外国人材とその雇用主が「5年後どうなるのか」という疑問を抱いています。5年経過後は主に3つの選択肢があり、計画的に準備することで適切なキャリア選択が可能です。

選択肢①:介護福祉士取得で永続的就労を実現

最も推奨される選択肢は、介護福祉士の国家資格を取得して在留資格「介護」へ移行することです。これにより以下のメリットが得られます。

- 永続的な日本での就労が可能

- 家族の帯同(配偶者・子)が認められる

- 業務制限の撤廃(訪問介護含む全業務対応可能)

- キャリアアップ(管理職や指導的立場への道)

介護福祉士を取得するには、介護福祉士国家試験に合格しなければなりませんが、その試験を受けるためには、実務経験3年以上と実務者研修の修了が必要です。

外国人の合格率は約30%となっており、かなりハードルが高い試験となっています。そのため、特定技能期間中に計画的に実務者研修を受講し、適切な試験準備を進める必要があります。試験に関しては、ふりがな等もついていないため、継続的な日本語学習が欠かせません。

選択肢②:母国でのキャリア活用

5年間で習得した日本の介護技術と知識を母国で活用する道も魅力的な選択肢です。

日本の介護技術は国際的に高く評価されているため、母国での介護事業立ち上げや日系介護企業での管理職として活躍する機会が期待できます。また、介護技術指導者として後進の育成に携わったり、日本と母国の架け橋となる人材として両国の介護分野発展に貢献することも可能です。

近年、アジア各国でも高齢化が進行しており、日本で培った介護技術への需要は今後さらに高まることが予想されます。帰国を選択する場合でも、5年間の経験は貴重な財産となるでしょう。

選択肢③:他の在留資格への変更

個人の状況によっては、特定技能以外の在留資格への変更も考えられます。日本人や永住者と結婚した場合は配偶者ビザへの変更が可能で、これにより就労制限のない安定した在留資格を得ることができます。また、大学卒業等の学歴要件を満たしている場合は、技術・人文知識・国際業務の在留資格で他業種への転職も選択肢となります。

ただし、これらの資格変更には厳格な要件があり、入管での審査も必要となるため、専門家への相談が重要です。特別な事情がある場合の定住者資格なども含め、個々の状況に応じて最適な選択肢を検討する必要があります。

結局、特定技能「介護」で受け入れるメリットとデメリットは?

特定技能「介護」制度の導入から5年が経過し、多くの介護事業所で外国人材の受け入れが本格化しています。実際に導入を検討する際には、メリットとデメリットを正確に把握した上で判断することが重要です。

メリット

まずは、代表的なメリットから見ていきましょう。

①人手不足の解消

慢性的な人手不足が続く介護業界において、特定技能「介護」の最大のメリットは人員不足の根本的な解決です。2024年12月時点で44,367名の特定技能外国人が介護現場で活躍しており、その効果は数字にも表れています。

特に地方の介護施設では、日本人職員の確保が困難な状況が続いていますが、外国人材であれば比較的採用しやすく、安定した人員体制の構築が可能になります。また、国内での特定技能外国人の母数が急増しているため、人材確保にかかる工数やコストも従来より抑えることができるようになっています。

②即戦力人材の確保とサービス品質の向上

特定技能「介護」の外国人材は、介護技能評価試験に合格した一定の専門性を持つ人材のため、就労開始と同時に配置基準に算定することができます。これは技能実習生が6か月間の研修期間を要するのと大きく異なる点で、即戦力として期待できます。

また、来日する外国人材は比較的若く、高い就労意欲を持っている傾向があります。新しい環境での挑戦に対する前向きな姿勢は、既存の日本人職員にも良い刺激を与え、職場全体の活性化にもつながります。

さらに、外国人職員の存在により事業所内で異文化交流が促進されることも大きなメリットです。利用者の方々にとっても、外国の文化や習慣に触れる機会となり、レクリエーション活動に母国の歌や文化を取り入れるなど、サービスの多様化も図れます。

一方で、デメリットも?

メリットの反対に、デメリットも一定存在します。

転職ができてしまう

技能実習制度とは異なり、特定技能制度では同一分野内での転職が認められています。これは外国人材にとってはメリットである一方、受け入れ事業所にとってはせっかく育成した人材が他の施設に移ってしまうリスクを意味します。

特に都市部では給与や労働条件の良い施設への転職が発生しやすく、地方の施設や小規模事業所では人材の定着に課題を抱えるケースが見られます。転職を防ぐためには、適切な労働条件の提供はもちろん、職場環境の改善や外国人材へのサポート体制の充実が欠かせません。

介護福祉士国家試験の合格が難しい

特定技能「介護」の5年後のキャリアパスとして最も望ましいのは介護福祉士資格の取得ですが、外国人材にとって国家試験の合格は決して容易ではありません。試験は高度な日本語能力を要求され、専門用語の理解も必要となります。

先に見たように、外国人の合格率は約30%程度であるため、事業所としては、実務者研修の受講支援や試験対策のサポートなど、長期的な育成投資が必要となる点は考慮すべきデメリットと言えるでしょう。

実際の介護業界での特定技能外国人受け入れ事例

今回は数ある特定技能の分野の中から、介護分野にフォーカスしてお話してきましたが、いかがでしたか。

最後に、実際に弊社がご支援している介護事業者様の事例をご紹介できればと思います。

40名を超える多国籍チームの組成|医療法人社団光生会「平川病院」様

八王子市で病院・老健施設等を運営する医療法人社団光生会「平川病院」では、40名近い外国人材を「看護助手」「調理師」として雇用されております。

技能実習制度からスタートし、将来的に廃止に向かっていることから、現在は特定技能での受け入れにシフトしております。加えて、日本国内在住の日本語力と介護経験を重視した採用から、即戦力人材の確保に成功されております。

病院内での給食製造部門においても、調理師としても複数の国籍者を雇用されております。

「【技能実習から特定技能へ 】医療現場における外国人材活用 | 40名を超える多国籍チームの実態とは?!」の記事から詳細を確認できますので、ぜひご覧ください。

過疎認定地域での外国人介護人材を雇用|きずなケアサービス様

京都府与謝野郡及び京丹後市にて、介護施設を3施設運営するきずなケアサービスでは、ミャンマー人材を5名雇用いただいております。

京丹後・与謝野郡はともに消滅可能性都市として過疎認定地域になっています。日本人の雇用が絶望的な中、ミャンマーから呼び寄せる形で外国人雇用に取り組まれています。

ミャンマーは仏教国で、国民性が日本と近しく、既存の日本人社員・利用者さんも違和感なく会社・業務に溶け込んでいらっしゃるそうです。

地方での外国人採用のモデルケースとしてぜひ「過疎認定地域の介護事業所で初のミャンマー人雇用!働きぶりは日本人以上?! / きずなケアサービス荻野社長」から記事全文をご覧ください。

人手不足でお困りの介護事業者様はぜひご連絡を!

ここまでご覧いただきいかがでしたでしょうか?特定技能での介護人材受け入れについてイメージ持っていただけましたでしょうか?

当社は本文中でもご紹介した登録支援機関として、支援業務の代行や在留資格申請のサポートなどを実施しております。

就業開始後の定着率向上に向けたコンサルティングなども対応しており、多数の介護施設様での受け入れ事例もご共有できます。もし、人手不足でお困りの施設様がいらっしゃいましたら、是非お気軽にお問い合わせください。

.jpeg)

.png)